建築業界で活躍するためには、基礎的な理論から実践的な設計力まで幅広い知識とスキルが求められます。その第一歩となるのが、建築学科を有する大学への進学です。しかし、どの大学が自分に合っているのか、またどのような視点で選ぶべきかに迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建築学科のあるおすすめ大学を国公立・私立・地域別に紹介し、それぞれの特色や就職先との関係性についても詳しく解説します。

記事の後半では、卒業後のキャリアや建設業界での活躍の道筋、さらには人材紹介サービスの活用方法についてもご紹介いたします。

建築学科で学べることと卒業後の進路は?

建築学科では、以下のような知識とスキルを体系的に学びます。

主な学習内容

建築学科で主に学習する内容は以下の通りです。

- 建築設計:設計図の作成、CADやBIMの活用方法

- 建築構造:鉄骨造、RC造など各種構造形式の理解

- 環境工学:断熱性能、自然換気、日射制御などの知識

- 建築史・都市計画:歴史的建築物や街づくりの理論

- 法規・施工管理:建築基準法、施工スケジュール管理

設計に関する記事はこちら

卒業後の進路

卒業生の主な進路は以下の通りです。

- ゼネコン(大手建設会社):現場監督、施工管理など

- 設計事務所:意匠設計、構造設計、設備設計

- 公共団体:建築行政、都市計画職

- メーカー:住宅設備や建材の開発・営業

建築士(一級・二級)の資格取得を目指す学生も多く、大学選びはその後のキャリアに直結します。

ゼネコンに関する記事はこちら

建築学科のおすすめ国公立大学

国公立大学は、学費の安さと学術的な研究体制の充実が魅力です。

特に評価の高い建築学科を持つ国公立大学は以下の通りです。

| 大学名 | 偏差値 | 特徴 |

|---|---|---|

| 京都大学 | 69 | 構造・環境・歴史研究が充実。研究室活動が活発。 |

| 東京科学大学(旧東京工業大学) | 67 | 工学的視点での建築教育。研究重視。 |

| 大阪大学 | 66 | 建築工学と都市環境の融合的教育が強み。 |

| 東北大学 | 65 | 地震工学や構造安全性に強い。 |

| 九州大学 | 61 | 環境工学・デザイン両面でバランスの取れた教育。 |

これらの大学は研究機関との連携も多く、卒業後に国際的なプロジェクトに参加するチャンスも広がります。

建築学科のおすすめ私立大学

私立大学は施設の最新化や実践教育に力を入れているところが多く、専門性の高いカリキュラムを提供しています。

| 大学名 | 偏差値 | 特徴 |

| 早稲田大学 | 67 | 都市計画や再開発分野に強く、民間企業との連携が活発。 |

| 東京理科大学 | 66 | 工学系全般に強く、就職実績も良好。 |

| 芝浦工業大学 | 60 | 実験・演習中心で現場力が身につく。 |

| 明治大学 | 63 | 設計コンペへの参加が盛ん。 |

| 法政大学 | 60 | デザインと技術のバランスが良い。 |

私立大学は就職支援が充実しており、インターンシップや企業連携プログラムを通じて在学中から実務経験を積む機会が得られます。

地域別おすすめ建築学科のある大学

地域によって大学の教育方針や就職先に特色があります。以下の表に、関東・関西・九州の代表的な大学をまとめました。

関東地方

関東は企業数が多く、インターンや就職先の選択肢が豊富。民間志向の学生に人気です。

| 大学名 | 特徴 |

|---|---|

| 東京大学 | 理論・研究中心、国際的なネットワークを活かした教育が強み |

| 東京理科大学 | 実務向けのカリキュラムが豊富で、就職に強い |

| 芝浦工業大学 | 首都圏のインターン先が豊富で、実践的な教育に定評あり |

関西地方

関西は歴史や都市景観を活かした教育が特徴で、設計・計画・研究のバランスが取れています。

| 大学名 | 特徴 |

|---|---|

| 京都大学 | 伝統ある設計教育で、研究と実務を両立 |

| 大阪大学 | 構造・都市工学の融合教育で、幅広い分野に対応 |

| 神戸大学 | 実践的演習に重点を置き、地域課題にも対応 |

九州地方

九州は地域密着型の教育が充実しており、公共事業や防災、地域貢献に興味のある学生に適しています。

| 大学名 | 特徴 |

|---|---|

| 九州大学 | 環境・構造ともに強みを持ち、学際的な教育が可能 |

| 熊本大学 | 地域再生・防災計画に特化した研究が特徴 |

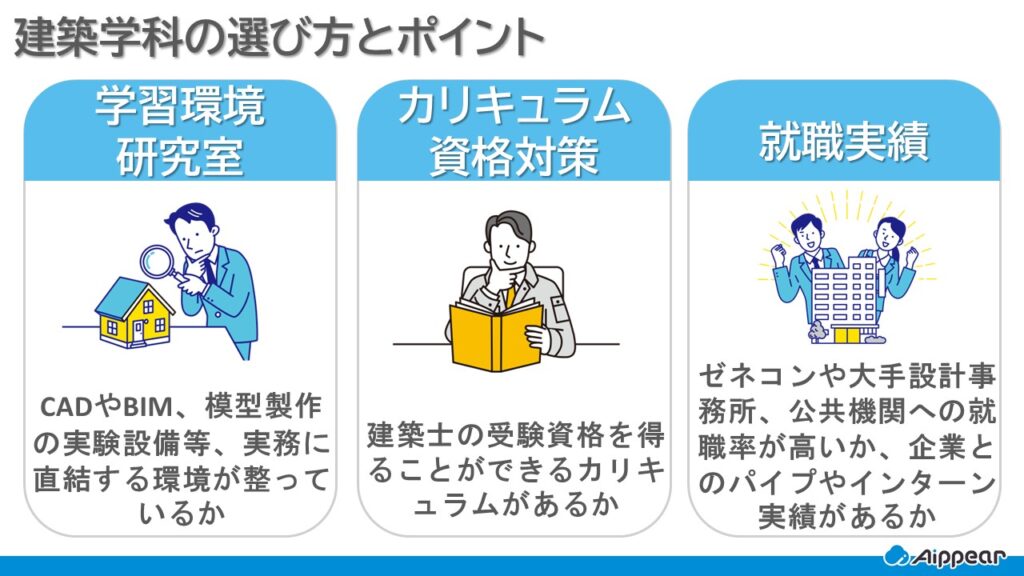

建築学科の選び方とポイント

建築学科を選ぶ際は、ただ偏差値や知名度だけで判断せず、自分の将来像や学びたい分野に合った環境を選ぶことが重要です。

以下に示すポイントを踏まえて検討することで、より納得のいく進学先が見つかるでしょう。

ポイント1:学習環境と研究室

大学にはそれぞれ特色ある研究室や学習施設が存在します。

最新のCADやBIMを導入しているか、模型製作や実験の設備が充実しているかなど、実務に直結する環境が整っているかを確認しましょう。

また、自分が興味のある分野に取り組んでいる教授や研究テーマがあるかも重要な判断材料となります。

ポイント2:カリキュラムと資格対策

建築学科では、一級・二級建築士の受験資格を得ることができるカリキュラムが組まれているかどうかがポイントです。

さらに、インターンシップや現場見学、施工管理の実習といった実践的なプログラムが用意されているかを確認することで、将来の実務への適応力を高めることができます。

ポイント3:就職実績

卒業後の進路も大学選びには欠かせません。

ゼネコンや大手設計事務所、公共機関への就職率が高いか、企業とのパイプやインターン実績があるかといった点は、キャリア形成に直結します。

また、OB・OGの進路や支援体制、キャリアセンターのサポート内容もチェックしておくと安心です。

建築学科卒業後の進路と就職先

建築学科卒業生の多くは以下のような分野で活躍しています。

- 大手ゼネコン(鹿島建設、大成建設など)

- 総合設計事務所(日建設計、久米設計など)

- 地方自治体(都市計画、建築指導課など)

- 不動産・デベロッパー(三井不動産、住友不動産など)

ゼネコン(総合建設業)

鹿島建設、大成建設、清水建設といった大手ゼネコンでは、施工管理職として現場の進行管理や工程、安全、品質の管理を担当します。

現場でのマネジメント力、コミュニケーション能力、スケジュール調整能力などが重視され、体力や現場対応力も必要です。BIMや現場ICTの活用も進んでおり、大学での実習経験が活かされます。

ゼネコンに関する記事はこちら

設計事務所・アトリエ

日建設計、久米設計、山本理顕設計工場など、意匠設計を中心に行う設計事務所やアトリエでは、創造的な設計力や図面作成スキルが求められます。

プレゼン資料やコンセプトワークを行う機会も多く、大学で学んだデザイン理論や模型制作の技術が活かされます。

一方で、深夜労働やコンペ対応など、体力と持続力も求められる職種です。

官公庁・自治体

地方自治体や国の機関では、都市計画、建築審査、公共施設の整備などを担当します。

安定性の高い職場で、建築基準法など法制度に精通している必要があります。

近年ではまちづくりや災害復興に関する職務も増え、地域密着型の働き方を志す方に適しています。

建材・住宅設備メーカー

LIXILやTOTOなどのメーカーでは、製品開発、技術営業、マーケティングなどの職種があります。

建築の知識を活かして、建材の性能や施工性を理解し、顧客に最適な提案ができる人材が求められます。

工学・材料の知識と営業力のバランスが問われる分野です。

不動産・デベロッパー

三井不動産、住友不動産などでは、建築知識をベースに、街づくりの全体設計やプロジェクトマネジメントに携わります。

設計・施工・マーケティング・法務など多部門との連携が必要で、総合的な判断力が養われます。

都市開発や再開発に興味のある方に最適です。

建築士資格の取得と大学の役割

多くの学生は、在学中に「建築士受験資格」を得られるカリキュラムのもとで学びます。

大学卒業後に二級建築士、実務経験を経て一級建築士の資格取得を目指すのが一般的です。

一部の大学では、卒業後すぐに一級建築士受験資格が与えられる「特定認定校制度」を活用しており、キャリアの早期形成に役立ちます。

建築士資格に関する記事はこちら

建築業の転職ならAIPPEAR JOB(アイピアジョブ)

AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)は、

建築業界に特化した転職支援サービスです。

無料オンライン相談や企業とのマッチングを通じて、建築業の転職活動を行えます。

従来の求人サイトとは異なり、スタッフのサポートのもと、スキルや経験、希望条件から精度の高いマッチングを行うため、効率的な転職活動が可能です。

アイピアジョブの6つの特長

- 築業界に特化した優良求人で、

労働環境の整ったホワイト企業に出会える - 安心の1on1サポートで最適な企業との

出会いを実現 - 無料オンライン相談で

転職の希望や悩みを丁寧にヒアリング - 求職者の「働く価値観」にマッチした職場をご紹介

- 求人検索や企業との面接の日程調整など、

転職活動に必要な手続きを代行 - エージェントとの連絡は全てLINEで完結

まとめ

本記事では、国公立・私立・地域別におすすめの大学をご紹介し、それぞれの特徴や就職先との関連性を解説してきました。

大学選びにおいては、「どの分野を深く学びたいか」「どのような就職先を目指したいか」「地域に根差した活動をしたいか」など、自分のビジョンに基づいた判断が不可欠です。また、建築士資格の取得や、実務を意識したカリキュラムの有無も、進学先を選ぶ上で大きな指標となります。

さらに、卒業後のキャリアをより確実なものにするためには、人材紹介サービスの活用も視野に入れることをおすすめします。専門性の高い建設業界だからこそ、専門のエージェントによるマッチングが大きな価値を生みます。

将来の建築業界を支える一人として、最適な大学・キャリアを選び、実りある学生生活とその先の道を歩んでください。

建築・土木の資格に関連する記事はこちら

- 2級建築士の受験資格とは?合格率や難易度を紹介

- 2級建築士の「製図試験」独学は無理?概要や勉強方法を紹介

- 1級建築士になるには?必要な学歴や実務経験を紹介

- 1級建築士の受験資格とは?合格率や難易度を紹介

建築・土木に関する記事はこちら