経済的に厳しい状況に置かれている「低所得世帯・低所得者」という言葉を耳にすることが増えていますが、具体的にどのような人々を指すのか、明確に理解している方は少ないかもしれません。

低所得者は単に「お金が少ない人」というだけでなく、国や自治体が定める一定の基準に基づいて区分されており、その定義を知ることで受けられる支援や対策が変わってきます。

また、年収や手取り収入の目安を知ることは、自分の経済状況を客観的に把握するために重要です。

本記事では、低所得者の定義から年収・手取りの目安、利用できる支援制度、そして低所得状態から脱出するための具体的な方法までを解説します。

経済的な不安を抱える方が、自分の状況を正しく理解し、活用できる支援を知るためのヒントとして、ぜひこの記事をお役立てください。

低所得世帯・低所得者とは

「低所得世帯」や「低所得者」という言葉はよく耳にしますが、その定義や基準は一律ではありません。

一般的には、収入が一定の水準を下回り、生活を維持することが難しい個人や世帯を指します。

ただし、判断基準は制度や調査によって異なります。

ここでは、低所得世帯や低所得者の違いや定義を整理し、年収や手取り収入の目安について詳しく見ていきます。

低所得者の定義

低所得者とは、社会の平均より著しく低い収入しか得られず、生活維持が困難な人を指します。日本には明確な法的定義はありませんが、制度によって基準が設けられています。

- 生活保護制度:「最低生活費」を下回る収入の人が対象

- 住民税非課税の基準:市区町村ごとに定められた所得以下の人

- 相対的貧困の基準:OECDの基準で「等価可処分所得が中央値の50%未満」

単身者か家族世帯かによって、低所得とされる水準は異なる点に注意が必要です。

低所得世帯の定義

低所得世帯とは、世帯全体(単身世帯も含む)の収入が一定の基準を下回り、生活維持が困難と判断される家庭を指します。こちらも法的に明確な統一基準はありませんが、各制度や統計上の区分で定められています。

例えば以下のようなものがあげられます。

- 住民税非課税世帯

世帯全員の所得が市区町村ごとに定められた課税基準以下である場合、低所得世帯として扱われます。 - 生活保護の基準

世帯の収入合計が「最低生活費」を下回る場合に生活保護の対象となり、低所得世帯とみなされます。 - 相対的貧困の基準

OECDや厚生労働省の調査では、「世帯の等価可処分所得が全国中央値の50%未満」の世帯が低所得世帯

に該当します。

単身世帯と子育て世帯、高齢者世帯など、世帯構成によって必要な生活費は大きく異なるため、同じ収入額でも低所得世帯かどうかの判断は変わる点に注意が必要です。

年収による低所得の目安

厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、等価可処分所得の中央値は約250万円であり、その半分の125万円未満の人々は相対的貧困層に分類されます。

単身者や単身世帯では年収200万円未満が低所得の一つの目安となり、都市部では特に生活が厳しい傾向があります。

夫婦と子ども2人の4人家族の場合、年収が300万〜400万円を下回ると生活維持が困難とされることが多いです。

また、住民税非課税世帯の基準は単身者で年収100万円前後、扶養家族がいる場合は人数に応じて基準が上がります。生活保護の基準も地域や世帯構成によって異なりますが、単身者で年収120万円程度、4人家族で200万円程度が目安となります。

さらに、非正規雇用者の平均年収は200万円前後にとどまっており、この層も低所得層に含まれることが少なくありません。

手取り収入でみる低所得の基準

実際の生活に直結するのは、税金や社会保険料を差し引いた後の「手取り収入」です。

単身世帯では手取り月収15万円以下(年収換算で約180万円以下)が生活困難の目安とされます。

夫婦と子ども2人の4人家族では、手取り月収25万円以下(年収換算で約300万円以下)が厳しい基準とされることが多いです。

国税庁の調査によれば、給与所得者の手取りは年収の70〜80%程度です。

たとえば年収300万円の場合、実際に手元に残るのは210〜240万円ほどにとどまります。

生活保護基準を手取りに換算すると、単身者で月8万〜12万円程度(地域差あり)であり、この水準以下の収入では生活保護の対象となる可能性があります。

非正規雇用者の多くは手取りで月15万円前後にとどまっており、これも低所得の一つの象徴といえます。

| 単身者 | 4人家族(夫婦+子2人) | |

| 低所得の年収目安 | 200万円未満 | 300〜400万円未満 |

| 低所得の手取り月収目安 | 15万円以下 | 25万円以下 |

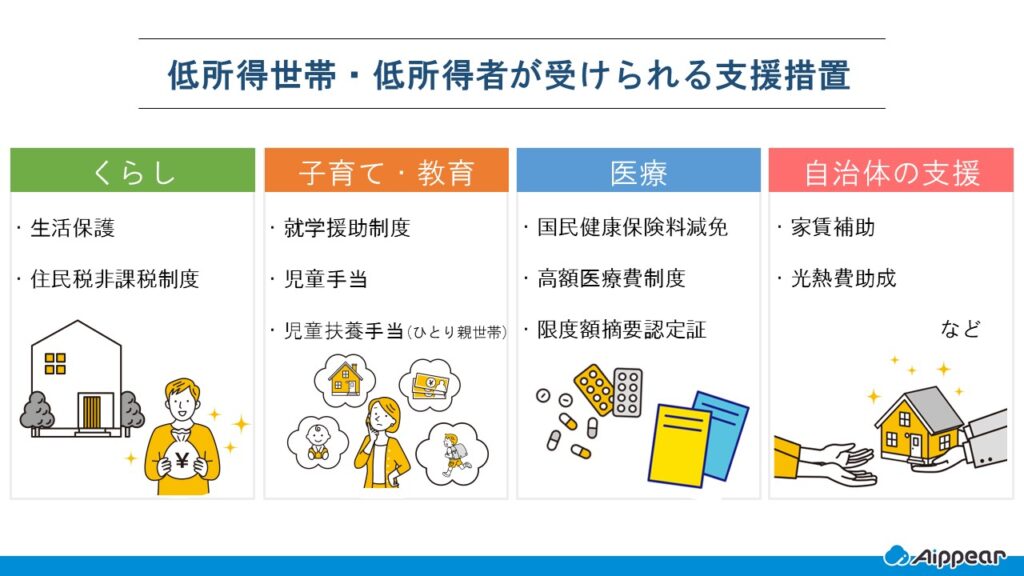

低所得世帯・低所得者が受けられる支援措置

低所得世帯・低所得者に対しては、生活の安定や自立を支援するためのさまざまな公的制度が用意されています。

これらの制度を知り、適切に活用することで、経済的負担を軽減することが可能です。

ここでは、低所得世帯や低所得者が受けられる税制面での優遇や公的支援制度、住宅関連の支援策について詳しく解説します。

税金面での優遇措置

低所得世帯や低所得者に対しては、税金面でさまざまな優遇措置が設けられています。

所得税においては、個人や世帯の所得が一定額以下の場合、課税されない「基礎控除」や「給与所得控除」が適用されます。

住民税には、所得が一定基準以下であれば非課税となる制度があり、単身者の場合、年間所得が約100万円以下であれば住民税が課されないことが多いです。

消費税の負担を軽減するため、「簡素な給付措置」(旧:臨時福祉給付金)などの給付金制度が実施されることもあります。

医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」があり、一定の医薬品購入費が税金控除の対象となります。

また、低所得の高齢者や障害者に対しては、各種税金の減免制度が設けられており、自治体の窓口で相談することで適用可能な場合があります。

これらの税制優遇を活用するためには、確定申告や各種申請が必要なケースがあるため、地域の税務署や市区町村の窓口で相談することをおすすめします。

公的支援制度

低所得世帯や低所得者が利用できる公的支援制度には、いくつかの種類があります。

収入が少なくても、国や自治体の制度を上手に利用することで、生活や子育ての負担を軽くすることができます。

どの制度が自分に合っているかを知ることが、まずは第一歩です。

- 生活保護制度

最低限の生活を保障する制度で、収入が最低生活費を下回る場合に申請できます。 - 就学援助制度

住民税非課税世帯などを対象に、子どもの学用品や給食費を補助します。 - 医療費・保険料の軽減

国民健康保険や後期高齢者医療制度では、所得に応じて保険料が減免されます。

また、「限度額適用認定証」や「高額療養費制度」を利用すれば、医療費の自己負担も抑えられます。 - 児童手当

中学校修了前の子どもがいる世帯に支給されます。所得制限はありますが、低所得世帯にとって大きな

助けになります。 - 児童扶養手当(ひとり親家庭向け)

所得に応じて月額最大約4万3,160円(2022年度時点)が支給されます。 - 自治体独自の支援制度

各市区町村の福祉窓口に相談すると、さらに多くの支援を受けられる可能性があります。

これらの制度を組み合わせて活用すれば、日々の生活費や子育ての負担を大きく軽減できます。

まずは自分の状況に合った制度を確認し、必要な手続きを進めることが大切です。

公的支援制度についてのリンクはこちら

住宅関連の支援策

住居費は生活費の中で大きな割合を占めるため、低所得者向けの住宅支援は特に重要です。

公営住宅(都道府県や市区町村が運営する低家賃住宅)は、所得が一定基準以下の世帯が入居できる重要な住宅セーフティネットです。

収入に応じて家賃を補助する「住宅確保給付金」制度は、離職などにより住居を失う恐れのある人に対して、一定期間家賃相当額を支給します。

低所得世帯や低所得者向けの家賃補助制度として、「住宅扶助」(生活保護の一部)や「住宅手当」などがあり、地域や世帯構成に応じた家賃上限額まで補助されます。

住宅ローン減税は所得制限があるものの、低〜中所得者にとって住宅購入時の負担軽減に役立ちます。

水道料金や下水道料金の減免制度も多くの自治体で実施されており、低所得世帯や高齢者世帯などが対象となることが多いです。

また、災害時の住宅支援として「被災者生活再建支援制度」があり、低所得世帯にとって重要なセーフティネットとなっています。

これらの住宅支援制度は自治体によって内容や条件が異なるため、地域の住宅課や福祉課に問い合わせることが大切です。

低所得からの脱出方法

低所得状態から抜け出すためには、収入を増やす方法を考えるとともに、支出を適切に管理することが重要です。

単に現状を嘆くのではなく、具体的な行動計画を立てることが状況改善の第一歩となります。

ここでは、スキルアップや転職、副業など、低所得状態から脱出するための具体的な方法について紹介します。

スキルアップと資格取得

収入アップの基本となるのは、自分のスキルや知識を向上させることです。

市場価値の高い資格取得は、収入増加に直結する可能性が高く、特に国家資格や業界で認知度の高い資格は転職や昇給の際に有利になります。

例えば、IT分野では「ITパスポート」から始めて段階的に「基本情報技術者」「応用情報技術者」などの資格を取得することで、年収アップが期待できます。

医療・介護分野では「介護職員初任者研修」「介護福祉士」などの資格が人材不足から需要が高く、取得後のキャリアアップが見込めます。

低所得者向けの公的支援として「教育訓練給付金制度」があり、厚生労働大臣が指定する講座を受講した場合、費用の一部(20%〜最大70%)が支給されます。

また、ハローワークでは職業訓練(求職者支援訓練)が無料または低額で受講でき、訓練期間中の生活支援として「職業訓練受講給付金」も利用可能です。

オンライン学習プラットフォームを活用すれば、比較的低コストで専門知識やスキルを習得できるため、時間を有効活用してスキルアップを図ることが可能です。

資格取得やスキルアップは時間と費用がかかりますが、長期的な視点で見れば収入増加につながる重要な投資と考えることができます。

転職による収入増加の可能性

現在の職場で収入アップの見込みが薄い場合、転職は収入増加の有効な手段となります。

転職前には、自分のスキルや経験が活かせる業界や職種を調査し、実際の求人情報で提示されている給与水準を確認しましょう。

人材不足が深刻な業界(IT、介護、建設、運送など)では、未経験者でも採用されやすく、キャリアパスが明確に示されている場合も多いです。

特に正社員としての雇用は、給与面だけでなく福利厚生や昇給制度の面でも非正規雇用より有利なため、可能であれば正社員への転職を目指すことをおすすめします。

転職活動では、ハローワークの活用だけでなく、転職エージェントへの登録も有効で、エージェントは求職者の適性に合った求人紹介や応募書類の添削、面接対策などのサポートを無料で提供しています。

また、現在の仕事をしながら資格取得や勉強をして、より高収入が見込める職種への転職準備を進めるという段階的なアプローチも効果的です。

転職に不安がある場合は、まず「職務経歴書」を作成して自分のスキルや経験を整理し、それをベースに転職サイトでの求人検索や転職イベントへの参加から始めてみるのも良いでしょう。

なお、転職直後は一時的に収入が減少する可能性もあるため、数ヶ月分の生活費を貯蓄しておくなど、リスク管理も重要です。

副業・複業の検討

本業の収入だけでは不十分な場合、副業や複業を検討することも有効な選択肢です。

近年は働き方改革の一環として副業を認める企業が増加しており、厚生労働省も「モデル就業規則」から副業禁止規定を削除するなど、副業への社会的理解が進んでいます。

副業を始める前には、現在の雇用契約で副業が禁止されていないか確認し、禁止されている場合は上司や人事部に相談することが重要です。

また、副業収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となるため、税務面の知識も身につけておきましょう。

副業としては、以下のような多様な選択肢があります。

- スキルや経験を活かせるフリーランス的な仕事(ライティング、デザイン、プログラミングなど)

- 時間や場所に縛られない働き方ができるクラウドソーシングの活用

- 特定のスキルを教えるオンライン家庭教師

物販系の副業(フリマアプリやネットショップでの販売)も初期投資を抑えて始められるため人気がありますが、競争も激しくなっています。

副業を始める際は、本業に支障が出ないよう時間管理を徹底し、健康を害するほどの無理な働き方は避けることが大切です。

また、副業で得たスキルや経験が本業にも活かせることもあるため、長期的なキャリアプランの一部として副業を位置づけることで、より効果的に収入増加を図ることができます。

建築業の転職ならAIPPEAR JOB(アイピアジョブ)

AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)は、

建築業界に特化した転職支援サービスです。

無料オンライン相談や企業とのマッチングを通じて、建築業の転職活動を行えます。

従来の求人サイトとは異なり、スタッフのサポートのもと、スキルや経験、希望条件から精度の高いマッチングを行うため、効率的な転職活動が可能です。

アイピアジョブの6つの特長

- 築業界に特化した優良求人で、

労働環境の整ったホワイト企業に出会える - 安心の1on1サポートで最適な企業との

出会いを実現 - 無料オンライン相談で

転職の希望や悩みを丁寧にヒアリング - 求職者の「働く価値観」にマッチした職場をご紹介

- 求人検索や企業との面接の日程調整など、

転職活動に必要な手続きを代行 - エージェントとの連絡は全てLINEで完結

まとめ

低所得世帯・低所得者の定義は制度や観点によって異なりますが、一般的には、単身者では年収200万円未満、4人家族などの世帯では300〜400万円未満が目安とされます。手取り収入で見ると、単身者では月15万円以下、4人家族では月25万円以下が経済的に厳しい状況と考えられます。

低所得世帯や低所得者に対しては、税金面での優遇措置や生活保護、各種手当など多様な公的支援制度が用意されており、これらを積極的に活用することで生活の安定を図ることができます。住宅関連の支援策も充実しており、低所得世帯・低所得者向けの公営住宅や家賃補助制度、住宅確保給付金などが経済的負担の軽減に役立ちます。

また、低所得状態からの脱出を目指すには、スキルアップや資格取得で市場価値を高め、より条件の良い職場への転職を検討することが効果的です。加えて、副業や複業の検討も収入増加の有効な手段となり、特にデジタルスキルを活かした在宅ワークなどは、本業と両立しやすい選択肢です。

経済的に厳しい状況にあっても、利用可能な支援制度を知り、収入増加のための具体的な行動計画を立てることで、生活状況を改善していくことが可能です。本記事が、低所得世帯・低所得者の方々に現状を正しく理解してもらい、より安定した生活を実現する一助となれば幸いです。