建設業界において「サブコン」という言葉を耳にすることが多いものの、その正確な意味や役割を理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。

建築プロジェクトの成功には、ゼネコンだけでなくサブコンの存在が不可欠です。

サブコンとゼネコンの違いや関係性を理解することは、建設業界で働く方々にとって重要な知識となります。

本記事では、サブコンの定義から始まり、ゼネコンとの違い、業界での位置づけ、将来性まで詳しく解説します。

建設業界でのキャリアを考える上での参考情報として、また業界関係者間のコミュニケーションをスムーズにするためにもぜひお役立てください。

サブコンとは?建設業界における役割と定義

建設プロジェクトを進める上で、様々な専門業者が連携して作業を行います。

その中でも重要な役割を担うのが「サブコン」です。

まずはサブコンの基本的な定義と役割について理解していきましょう。

建設現場を支えるサブコンの基礎知識

サブコンとは「サブコントラクター(Sub-Contractor)」の略称で、元請け業者(ゼネコン)から工事の一部を請け負う下請け業者のことを指します。

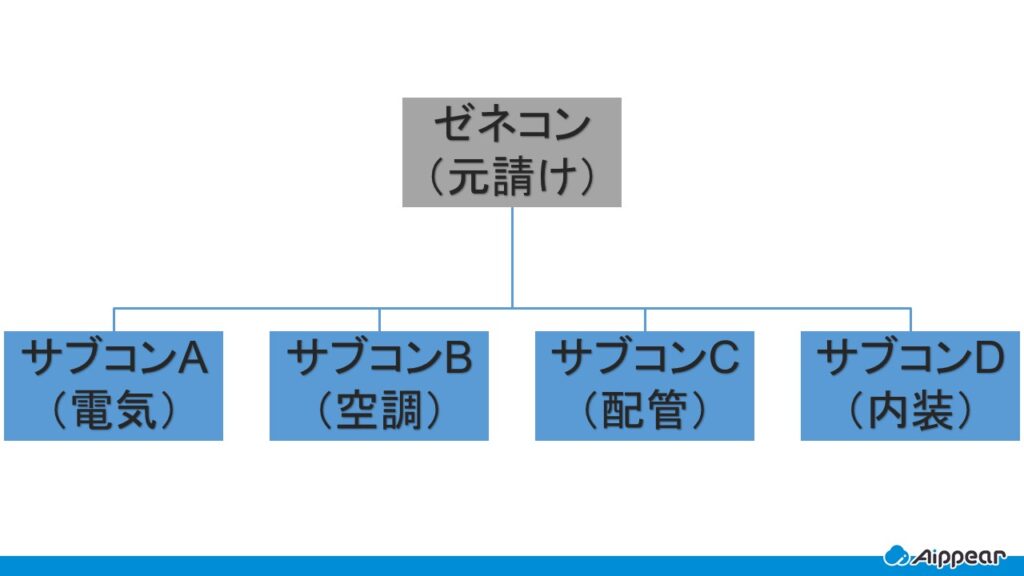

建設工事において、ゼネコンは施主から直接工事を請け負い全体を管理しますが、実際の工事は専門分野ごとにサブコンに委託されるのが一般的です。

例えば、電気設備工事、空調設備工事、配管工事、内装工事などの専門分野を担当するのがサブコンの役割です。

サブコンは自社の専門分野に特化した技術と人材を有しており、建設プロジェクトの品質を支える重要な存在といえます。

建設現場では、こうした様々な専門業者が協力して一つのプロジェクトを完成させる体制が構築されています。

サブコンの最大の特徴は、専門性の高さにあります。それぞれの分野における高度な技術と経験を持ち、効率的に作業を進めることができるのです。

サブコンの種類と専門分野

サブコンは多岐にわたる専門分野に分かれており、それぞれが建設プロジェクトの特定部分を担当します。

主なサブコンの種類としては、以下のようなものが挙げられます。

- 電気工事業者

- 空調設備業者

- 給排水設備業者

- 内装工事業者

- 外装工事業者

- 基礎工事業者

電気工事を担当するサブコンは、建物内の配線や照明、コンセントなどの設置を行い、安全で効率的な電気システムを構築します。

空調設備を担当するサブコンは、冷暖房設備や換気システムの設計・施工を行い、快適な室内環境を実現します。

給排水設備のサブコンは、水道管や排水管の設置、浴室やキッチンの水回り工事などを担当し、日常生活に欠かせないインフラを整備します。

このように、サブコンはそれぞれの専門分野で高い技術力を発揮し、建設プロジェクト全体の品質向上に貢献しています。

| 主な専門分野 | 担当業務 | |

| 電気工事サブコン | 電気設備全般 | 配線、照明、コンセント設置など |

| 空調設備サブコン | HVAC設備 | 冷暖房、換気システム設置など |

| 給排水設備サブコン | 水回り設備 | 配管、衛生設備設置など |

| 内装工事サブコン | 内装全般 | 壁・天井仕上げ、床工事、建具設置など |

| 外装工事サブコン | 外装全般 | 外壁、屋根工事、サッシ設置など |

サブコンの業務範囲と責任

サブコンの業務範囲は、単に施工だけでなく設計協力から保守管理まで幅広く及ぶことがあります。

まず、プロジェクトの計画段階では、自社の専門分野に関する技術的な助言を行い、設計図書の作成に協力することがあります。

実際の施工段階では、元請けのゼネコンとの契約に基づき、決められた工程表に沿って作業を進めます。

資材の調達や職人の手配、安全管理なども重要な業務となります。

工事完了後は、自社が担当した部分の検査を行い、必要に応じて調整や修正を加えて品質を確保します。

さらに、保守点検やメンテナンスまで請け負うケースも増えており、建物のライフサイクル全体に関わる場合もあります。

サブコンの責任範囲は契約内容により異なりますが、自社が請け負った工事部分については品質、工期、安全面での責任を負います。そのため、専門知識だけでなく、マネジメント能力や問題解決能力も求められるのです。

建築業 基礎知識に関する記事はこちら

サブコンとゼネコンの違いと関係性

建設プロジェクトを理解するうえで重要なのが、サブコンとゼネコンの関係性です。

両者は建設現場において異なる役割を担いながらも、密接に連携して工事を進めていきます。

ここではゼネコンの基本的な役割を確認した上で、サブコンとの違いと関係性について詳しく見ていきましょう。

ゼネコンの役割と特徴

ゼネコンとは「ゼネラルコントラクター(General Contractor)」の略で、建設プロジェクト全体を統括する総合建設業者を指します。

ゼネコンの最大の特徴は、施主(クライアント)と直接契約を結び、プロジェクト全体の責任を負うことにあります。

具体的な役割としては、まず設計事務所やコンサルタントと協力して基本計画を作成します。

次に工事に必要な許認可の取得や、施工計画の立案、工程管理、品質管理、安全管理など、プロジェクト全体のマネジメントを担当します。

また、サブコンの選定と発注、工事間の調整も重要な業務となります。

大手ゼネコンになると、土木・建築の両分野で幅広い工事を手がけ、自社でも基本的な施工能力を持っていますが、専門的な工事はサブコンに発注するのが一般的です。

ゼネコンの強みは、複雑な建設プロジェクトを統合的に管理できる組織力とマネジメント能力にあります。

様々な専門工事を調整し、全体として一つの建物を完成させるコーディネーション力が求められるのです。

サブコンとゼネコンの契約関係

サブコンとゼネコンの関係は、基本的に下請け契約に基づいています。

ゼネコンが施主と元請け契約を結び、その後ゼネコンがサブコンと下請け契約を結ぶという構造です。

一般的な契約の流れとしては、まずゼネコンが入札や相見積もりによりサブコンを選定します。

選定されたサブコンは、工事内容や条件について協議し、契約書を交わします。

契約書には、工事範囲、工期、契約金額、支払条件、品質基準、瑕疵担保責任などが明記されます。

重要なのは、この契約関係が単純な上下関係ではなく、互いの専門性を尊重したパートナーシップであるという点です。

ゼネコンはプロジェクト全体の管理者として指示を出す立場ではありますが、各専門分野についてはサブコンの技術力や判断に依存する部分も大きいのです。

| ゼネコン | サブコン | |

| 契約形態 | 施主との元請け契約 | ゼネコンとの下請け契約 |

| 業務範囲 | プロジェクト全体の管理 | 特定の専門工事 |

| 責任範囲 | プロジェクト全体 | 担当工事部分 |

| 支払条件 | 施主から直接受領 | ゼネコンから受領 |

建設プロジェクトにおける協働体制

建設プロジェクトの成功には、ゼネコンとサブコンの円滑な協働が不可欠です。

両者は異なる役割を担いながらも、一つのチームとして機能することが求められます。

具体的な協働の場面としては、まず施工計画の段階から始まります。

ゼネコンが全体計画を立てる際に、各専門分野のサブコンが技術的なアドバイスを行い、より効率的かつ品質の高い計画を策定します。

施工段階では、ゼネコンが全体の工程管理を行いながら、各サブコンが自社の担当部分を責任を持って施工していきます。

この際、サブコン同士の工事が干渉する場合には、ゼネコンが調整役として機能します。

近年では、BIM(Building Information Modeling)などのデジタルツールを活用し、ゼネコンとサブコン間の情報共有や協働がより効率的に行われるようになっています。

これにより、施工の精度向上やコスト削減、工期短縮などの効果が生まれているのです。

サブコンとしての成功戦略と課題

建設業界でサブコンとして活動する企業が成功するためには、適切な経営戦略と課題への対応が必要です。

サブコンビジネスの特徴を理解し、競争力を高めていく方法について探っていきましょう。

ここでは収益構造の理解から始め、優良サブコンの条件、そして直面する課題と対策までを詳しく解説します。

サブコンビジネスの収益構造

サブコンの収益構造を理解することは、経営戦略を立てる上で非常に重要です。

基本的にサブコンの収入源は、ゼネコンから請け負う工事の契約金額です。

この契約金額は、材料費、労務費、外注費、経費、そして利益から構成されています。

収益性を高めるためには、コスト管理と効率的な施工が鍵となります。

材料の一括購入によるコスト削減や、熟練工の育成による作業効率の向上などが具体的な施策として挙げられます。

また、サブコンビジネスの特徴として、工事の種類や規模によって利益率が大きく変動する点が挙げられます。

専門性の高い特殊工事や技術力を要する工事ほど、高い利益率を確保できる傾向にあります。

そのため、自社の強みとなる専門分野を持ち、その分野での技術力と実績を積み重ねることが重要な戦略となるのです。

優良サブコンになるための要件

ゼネコンから信頼され、継続的に仕事を受注できる「優良サブコン」になるためには、いくつかの重要な要件があります。

まず第一に挙げられるのが、確かな技術力と品質管理能力です。

自社の専門分野において高い技術水準を維持し、一定以上の品質を確保することは最低限の条件といえます。

次に重要なのが、工程管理能力です。

約束した工期内に確実に工事を完了させる能力は、ゼネコンから高く評価されます。

また、適正な価格設定も重要な要素です。

過度な安値競争は品質低下や自社の経営悪化を招く恐れがありますが、適正な価格で高い品質と確実な納期を提供できれば、長期的な信頼関係を構築できます。

さらに、コミュニケーション能力も優良サブコンの条件として欠かせません。

ゼネコンや他のサブコンとの円滑な情報共有や調整が、プロジェクト全体の成功につながるからです。

近年では、デジタル技術の活用能力も重要視されています。BIMやクラウド型の工程管理ツールなどを活用できる体制を整えることで、業務効率化と競争力向上につながるでしょう。

サブコンが直面する課題と対策

サブコンビジネスには様々な課題が存在し、それらに適切に対応することが長期的な成功につながります。

最も大きな課題の一つが、人材確保と育成です。

建設業界全体で深刻な人手不足が続く中、技術者や熟練工の確保は年々難しくなっています。

この課題に対しては、働き方改革の推進や処遇改善、教育訓練制度の充実などが有効な対策となります。

また、外国人技能実習生の受け入れや、女性活躍推進なども検討すべき選択肢です。

もう一つの大きな課題は、受注の安定性です。

ゼネコンからの発注に依存するビジネスモデルは、建設市場の変動に左右されやすいという弱点があります。

この課題に対しては、特定のゼネコンに依存せず取引先を分散させることや、メンテナンスなどのストック型ビジネスを併せて展開することが対策として考えられます。

さらに、技術革新への対応も重要な課題です。

デジタル化や省力化技術、環境配慮型工法など、新しい技術やトレンドに対応できない企業は競争力を失うリスクがあります。

これに対しては、継続的な技術研鑽や設備投資、産学連携などを通じた技術開発が有効でしょう。

サブコンの将来展望と業界動向

建設業界は大きな変革期を迎えており、サブコンを取り巻く環境も急速に変化しています。

この章では、建設業界の構造変化とその影響、技術革新への対応、そしてサブコンとしてのキャリアパスについて考察します。

将来を見据えたサブコンの戦略を立てるための参考にしてください。

建設業界の構造変化とサブコンへの影響

建設業界では、従来のピラミッド型の重層下請け構造から、より水平的なネットワーク型への移行が進みつつあります。

これは、建設業界全体の生産性向上や働き方改革の推進、そして適正な利益配分を目指す動きの一環です。

この構造変化により、サブコンにとっては従来のゼネコン依存型のビジネスモデルを見直す必要が生じています。

例えば、特定のゼネコンとの専属関係から脱却し、複数のゼネコンと取引することで受注の安定化を図る動きが見られます。

また、サブコン同士の連携・協業も増えており、共同受注や技術提携などの形で競争力を高める事例も出てきています。

さらに、発注者(施主)と直接取引するサブコンも増加傾向にあり、従来のゼネコン経由のビジネスモデルにも変化が見られます。特に専門性の高い分野や、メンテナンス・リニューアル工事などでは、サブコンが元請けとして活躍する場面も増えているのです。

このような構造変化は、サブコンにとってリスクでもあり機会でもあります。

技術革新とサブコンの対応

建設業界における技術革新は、サブコンのビジネスモデルや競争力に大きな影響を与えています。

特に注目すべき技術トレンドとして、BIM/CIM、ロボット・AI技術、プレファブ化などが挙げられます。

BIM(Building Information Modeling)の普及により、設計・施工プロセスのデジタル化が進み、サブコン間の情報共有や調整が効率化されています。

先進的なサブコンはBIM対応を進め、3Dデータを活用した施工計画や干渉チェックなどを行うことで、品質向上とコスト削減を実現しています。

また、人手不足解消のためのロボット技術やAI活用も進んでおり、溶接ロボットや自動塗装機、ドローンによる測量・検査など、様々な自動化技術が導入されています。

さらに、工場製作によるプレファブ化・モジュール化も進展しており、現場作業の削減と品質向上を両立する施工方法として注目されています。

これらの技術革新に対応できるかどうかが、サブコンの将来的な競争力を左右する重要な要素となっています。

技術投資や人材育成を積極的に行い、変化に適応していくことが求められるでしょう。

サブコンとしてのキャリアパス

建設業界で働く方々にとって、サブコンという選択肢はどのようなキャリアパスを提供するのでしょうか。

サブコンで働くメリットの一つは、特定の専門分野で深い知識と技術を身につけられる点です。

例えば、電気設備や空調設備など特定分野に特化したスキルを磨くことで、その分野のスペシャリストとして高い評価を得ることができます。

技術者としてのキャリアパスでは、現場作業員からはじまり、職長、工事責任者へと成長し、さらに技術部門のマネージャーや役員へと昇進する道筋があります。

また、資格取得もキャリアアップの重要な要素で、1級・2級施工管理技士や電気工事士、建築設備士など、専門分野の資格を取得することで活躍の場が広がります。

独立志向の強い方には、サブコンでの経験を活かして独立開業するという選択肢もあります。

特に専門性の高い分野では、技術力と信頼関係を築けば、比較的少ない初期投資で起業できるケースもあります。

また近年では、ゼネコンとサブコン間の人材交流も増えており、専門工事会社での経験をゼネコンでのキャリアにつなげることも可能になっています。

特に、ゼネコンが専門工事の技術に精通した人材を求める傾向が強まっているため、サブコンでの経験は貴重なキャリア資産となるでしょう。

建築業の転職ならAIPPEAR JOB(アイピアジョブ)

AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)は、

建築業界に特化した転職支援サービスです。

無料オンライン相談や企業とのマッチングを通じて、建築業の転職活動を行えます。

従来の求人サイトとは異なり、スタッフのサポートのもと、スキルや経験、希望条件から精度の高いマッチングを行うため、効率的な転職活動が可能です。

アイピアジョブの6つの特長

- 築業界に特化した優良求人で、

労働環境の整ったホワイト企業に出会える - 安心の1on1サポートで最適な企業との

出会いを実現 - 無料オンライン相談で

転職の希望や悩みを丁寧にヒアリング - 求職者の「働く価値観」にマッチした職場をご紹介

- 求人検索や企業との面接の日程調整など、

転職活動に必要な手続きを代行 - エージェントとの連絡は全てLINEで完結

まとめ

本記事では、建設業界におけるサブコンの役割と位置づけについて詳しく解説してきました。

サブコンとは、専門工事を担当する下請け業者であり、建設プロジェクトの品質を支える重要な役割を担っています。

ゼネコンがプロジェクト全体を統括する一方、サブコンはそれぞれの専門分野で高い技術力を発揮し、実際の施工を担当しています。

両者は契約関係にありながらも、パートナーとして協働することでプロジェクトの成功を実現しているのです。

また、建設業界の構造変化や技術革新により、サブコンを取り巻く環境も大きく変わりつつあることを理解しました。

業界で働く皆さんにとって、サブコンとゼネコンの関係性を理解することは、自身のキャリアパスを考える上でも、日々の業務をスムーズに進める上でも非常に重要です。

この記事が、建設業界でのより良い協働関係の構築や、キャリア選択の参考となれば幸いです。