建設業界で高い専門性とキャリアアップを目指す方にとって、1級土木施工管理技士の資格は大きな目標となるでしょう。

この資格は単なる肩書きではなく、現場責任者として必要な法的な裏付けであり、キャリア形成の重要なステップでもあります。

しかし、受検資格の条件や試験の難易度、合格率などについて正確に理解していないと、効率的な準備ができません。

本記事では、2025年に向けた1級土木施工管理技士の受検資格条件や合格率、試験の難易度を詳しく解説します。

さらに、最新の制度変更点も含めて、効果的な試験対策のポイントをお伝えします。

この情報をもとに、計画的な資格取得準備を進め、建設業界でのキャリアアップにお役立ていただければ幸いです。

1級土木施工管理技士とは何か

1級土木施工管理技士は、道路、橋梁、トンネル、ダムなどの土木構造物の工事において、現場の施工管理を行うための国家資格です。

この資格は建設業法に基づいており、一定規模以上の公共工事では、この資格保持者の配置が法的に義務付けられています。

土木工事の品質確保や安全管理、工程管理において重要な役割を担い、建設業界でのキャリアアップを目指す方にとって必須の資格といえるでしょう。

1級土木施工管理技士の概要と役割

1級土木施工管理技士は、建設業法第27条に基づく国家資格で、大規模な土木工事の施工管理を行う専門技術者としての地位を公的に認められたものです。

この資格保持者は「監理技術者」や「主任技術者」として現場に配置され、工事全体の技術的な指導・監督を行います。

具体的な業務としては、施工計画の作成、品質管理、工程管理、安全管理、予算管理などを一元的に担当します。

また、発注者や設計者との技術的な打ち合わせや調整も重要な職務です。

特に4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の公共工事では、1級土木施工管理技士などの資格保持者を監理技術者として専任で配置することが法律で義務付けられています。

このため、建設会社にとっても資格保持者の確保は経営上の重要課題となっています。

1級土木施工管理技士の責任と重要性

1級土木施工管理技士の責任は多岐にわたり、工事の品質や安全、工期、コストなど全ての面に及びます。

特に公共インフラの建設においては、その品質と耐久性は国民の生命と財産に直結するため、その責任は非常に重大です。

例えば、橋梁やトンネルといった土木構造物の施工不良は、将来的な事故や災害の原因となる可能性があります。

また、予算管理や工程管理の失敗は、公共事業としての経済性や計画性に大きな影響を与えます。

1級土木施工管理技士は、工事請負契約の適正な履行を技術面から確保する「契約の履行確保」という法的な責任も担っています。

さらに、現場で働く作業員の安全確保や、周辺環境への配慮なども重要な責務です。

このように、1級土木施工管理技士は単なる技術者ではなく、プロジェクト全体の成否を左右する重要な立場にあります。

他の建設系資格との違い

建設業界には多くの資格がありますが、1級土木施工管理技士には他の資格とは異なる特徴があります。

まず、技術士(建設部門)や一級建築士などの資格と比較すると、技術士は高度な技術的判断や設計に重点が置かれているのに対し、1級土木施工管理技士は現場の施工管理に特化しています。

また、同じ施工管理系の資格である1級建築施工管理技士との違いは、対象とする工事の種類にあります。

1級建築施工管理技士が建築物の施工管理を行うのに対し、1級土木施工管理技士は道路、橋梁、トンネル、ダムなどの土木構造物を対象としています。

2級土木施工管理技士と比較すると、1級は工事規模や複雑さ、責任の範囲が大きく異なります。

2級は比較的小規模な工事や、1級資格者の指導の下で行う部分的な施工管理が主な役割となるのに対し、1級は大規模かつ複雑な工事全体の管理・監督を担当します。

- 技術士(建設部門)との違い:技術士は設計や技術的判断に重点、1級土木施工管理技士は施工管理に特化。

- 1級建築施工管理技士との違い:1級建築施工管理技士は建築物、1級土木施工管理技士は土木構造物(道路、橋梁、トンネル、ダムなど)を対象。

- 2級土木施工管理技士との違い:1級は大規模・複雑な工事の管理・監督、2級は小規模な工事や1級資格者の指導の下で施工管理。

施工管理に関する記事はこちら

【2025年最新】1級土木施工管理技士の受検資格・改正ポイントまとめ

1級土木施工管理技士の受検資格は、2024年度(令和6年度)からの制度改正により、より幅広い層が受検しやすくなっています。

この新制度は、様々な教育背景や実務経験を持つ技術者に対して公平な受検機会を提供するために設計されています。

自分が受検資格を正確に把握することが、効率的な資格取得計画の第一歩となります。

また、実務経験の内容や証明方法についても細かい規定があるため、事前に確認しておくことが重要です。

学歴・実務経験による受検資格区分

1級土木施工管理技士の受検資格は、令和6年度からの制度改正により、より多様な受検者に門戸を開くかたちで見直されました。

これは、さまざまな教育背景や職務経験を持つ技術者に対し、より公平に受検機会を提供するための制度設計です。

具体的な新受検資格区分は以下の通りです。

以下の条件に該当する方が、1級土木施工管理技士の受検資格を持ちます。

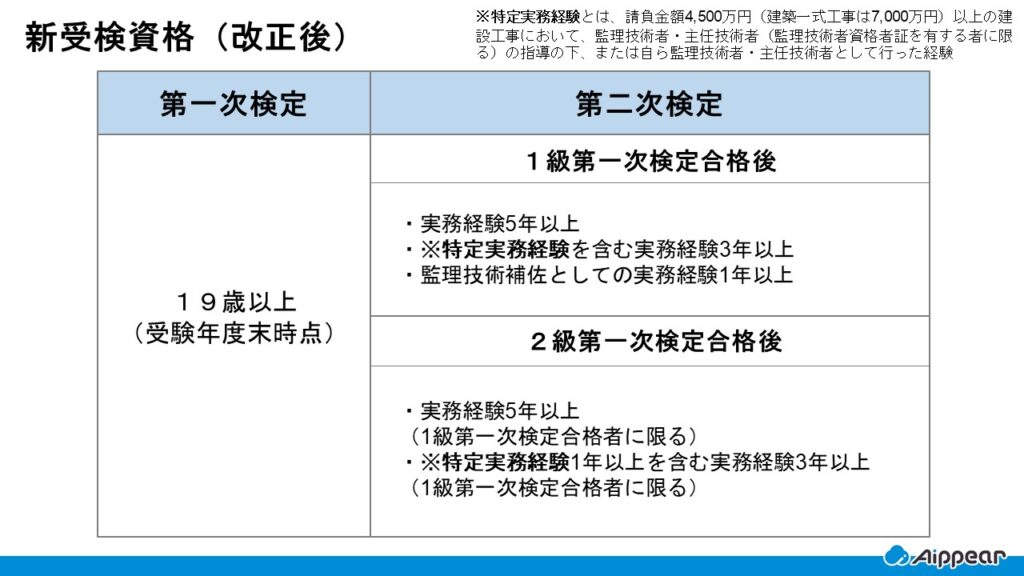

新制度では、学歴や職務経験の制限が一部緩和され、特に一次検定(学科試験)については、原則として年齢要件のみで受検が可能となりました。

基本的に、受検年度末時点で19歳以上であれば受検資格を有します。

一方、二次検定(実地試験)については、従来通り一定の実務経験が求められますが、学歴や指導監督的立場の有無といった旧来の複雑な区分は撤廃されました。

一次検定合格後に、所定の期間(原則3年以上)の実務経験を積むことで、二次検定への受検資格が得られます。

具体的な旧受検資格区分は以下の通りです。

なお、令和6年度(2024年)から令和10年度(2028年)までは経過措置期間として、従来の「学歴と実務経験の組み合わせ」による旧受検資格制度も併用可能です。

そのため、すでに旧制度の条件を満たしている方は、これまで通りの受検ルートを選ぶこともできます。

このように、新制度では受検者のバックグラウンドにとらわれない柔軟な仕組みが導入されており、これまで受検に踏み切れなかった方々にも挑戦の機会が開かれています

実務経験の内容と証明方法

1級土木施工管理技士試験において認められる実務経験は、単なる土木工事現場での就労ではなく、具体的な条件があります。

まず、「土木工事」と認められる工事は、道路、河川、鉄道、港湾、空港、上下水道、橋梁、トンネル、ダム等の工事が該当します。

実務経験として認められるのは、これらの工事における施工管理業務です。

具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの業務が含まれます。

特に重要なのは、「指導監督的実務経験」の要件です。

これは、現場代理人、主任技術者、監理技術者など、工事の指導・監督的立場での経験を指し、必要実務経験年数のうち一定期間はこの経験が必要とされています。

実務経験を証明するには、「実務経験証明書」の提出が必要です。

これは、所属する建設会社の代表者または人事担当者が証明する書類で、工事名、工期、工事内容、本人の役職・担当業務などを詳細に記載します。

2級土木施工管理技士からのステップアップ条件

多くの技術者は、まず2級土木施工管理技士を取得してから1級へとステップアップするキャリアパスを選択します。

2級から1級へのステップアップは、新制度でも依然として有効なルートであり、学歴にかかわらず一律の実務経験年数で受検資格を得られる点で、特に高卒・中卒・指定学科以外の方にとっては現実的かつ効率的な選択肢となります。

新制度では、1級の二次検定(実地試験)を受検するためには、一次検定(学科)合格後に3年以上の実務経験が必要とされていますが、2級の資格を取得していれば、学歴に関係なく、取得後5年の特定実務経験で1級の二次検定を受検することが可能です(一次検定合格済みが前提)。

特定実務経験とは、建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(税込)以上の建設工事における、以下のいずれかの実務経験をいいます。

- 監理技術者もしくは主任技術者(いずれも請け負った建設工事の種類に係る監理技術者資格者証を有する方)の指導の元で行った土木施工管理の実務経験

- 自ら監理技術者もしくは主任技術者として行った土木施工管理の実務経験

例えば、高卒の方が直接1級の二次検定を目指す場合、一次検定合格後に長期間の実務経験が求められる可能性がありますが、2級を経由することで、2級取得後5年間の経験で1級にステップアップできるため、結果的に最短ルートとなることが多いのです。

なお、2級の一次検定(旧・学科試験)のみ合格し、二次検定(旧・実地試験)に未合格の場合は、この特例は適用されず、新制度下でも原則通り、一次検定合格後の実務経験が必要となります。

1級土木施工管理技士試験の内容と合格率

1級土木施工管理技士試験は、第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)の2段階で構成されています。

両方の試験に合格することで資格を取得することができますが、試験は難易度が高く、特に第二次検定(実地試験)では実務経験を活かした実践的な解答が求められます。

合格率や難易度を正確に把握することで、効果的な学習計画を立てることができるでしょう。

第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の概要

1級土木施工管理技士試験は、第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)という2つの段階で実施されます。

第一次検定(学科試験)は例年6月下旬頃、第二次検定(実地試験)は10月下旬頃に行われ、両方に合格することで資格を取得できます。

第一次検定(学科試験)は、「施工管理法」「法規」「建設工学」「施工管理・法規・建設工学(選択)」の4科目で構成され、マークシート方式で実施されます。

試験時間は2時間30分で、基礎的な知識から応用的な問題まで幅広く出題されます。

第二次検定(実地試験)は、「施工管理法」と「施工管理計画」の2科目で構成され、記述式で実施されます。

試験時間は2時間で、実際の現場管理に即した実践的な問題が出題され、図表の作成や具体的な施工手順の説明などが求められます。

なお、第一次検定(学科試験)に合格すると、翌年度と翌々年度の第二次検定(実地試験)を受検することができ、その間は学科試験が免除されます。

同様に、第二次検定(実地試験)に合格すると、翌年度と翌々年度の第一次検定(学科試験)を受検でき、その間は第二次検定(実地試験)が免除されます。

最新の合格率データと傾向分析

1級土木施工管理技士試験の合格率は、年度によって変動しますが、一般的に非常に厳しい数字となっています。

近年の傾向を見ると、第一次検定(学科)の合格率は約50〜60%程度、第二次検定(実施)の合格率は30〜45%程度で推移しています。

両試験を合わせた最終的な合格率は、例年15〜25%程度であり、難関資格であることが分かります。

以下に、過去5年間の合格率データを示します。

| 第一次検定合格率(学科) | 第二次検定合格率(実施) | 最終合格率 | |

|---|---|---|---|

| 2024年度 | 49.5% | 33.6% | 16.63% |

| 2023年度 | 54.6% | 28.7% | 15.67% |

| 2022年度 | 60.6% | 36.6% | 22.18% |

| 2021年度 | 60.1% | 31.0% | 18.63% |

| 2020年度 | 54.7% | 45.3% | 24.78% |

引用

特徴的なのは、一次検定の合格率よりも二次検定の合格率が低い年もありますが、概ね両者の合格率の積により最終合格率が算出される点です。これは、二次検定は一次検定の合格者に限定されているため、より実務能力や応用力が問われる試験だからです。

また、年齢層別の合格率を見ると、30代〜40代の実務経験が豊富な層の合格率が比較的高い傾向があります。

これは、特に第二次検定(実地試験)において実務経験の質が合否に大きく影響することを示しています。

試験の難易度と対策のポイント

1級土木施工管理技士試験は、合格率からも分かるように、決して容易な試験ではありません。

特に、実務経験の少ない若手技術者にとっては大きな壁となりますが、効果的な対策を講じることで合格の可能性を高めることができます。

第一次検定(学科試験)対策としては、まずは基礎知識の徹底的な理解が必要です。

土木工学の基礎から法規まで幅広い分野の勉強が必要ですが、特に出題頻度の高い「コンクリート工学」「土質力学」「施工計画」は重点的に学習すべきです。

過去問の分析も重要な対策で、過去10年分ほどの問題を解き、出題パターンや頻出テーマを把握することが合格への近道です。

また、各分野のバランスよい学習も心がけ、苦手分野を作らないことが大切です。

第二次検定(実地試験)対策では、記述式の回答に慣れることが必要です。

実務経験を踏まえつつ、具体的かつ論理的な解答を作成する練習を重ねましょう。

特に工程表や品質管理の図表作成など、実際の現場で使用する書類の作成に関する問題は頻出ですので、これらの作成方法を理解しておくことが重要です。

また、最新の施工技術や安全管理、環境配慮など、時代の変化に応じたテーマについても学習しておくことをお勧めします。

2025年の1級土木施工管理技士試験の変更点

建設業界の変化に合わせて、1級土木施工管理技士試験も徐々に変革を遂げています。

2025年に向けた試験制度の改正ポイントを理解することで、事前に対策を講じることができます。

特に受検資格や試験内容に関する変更は、受検準備に大きな影響を与える可能性がありますので、最新情報を把握しておきましょう。

制度改正のポイント

2025年に向けた1級土木施工管理技士試験の制度改正では、いくつかの重要なポイントが予定されています。

これらの変更は、建設業界のデジタル化や働き方改革、人材不足対応などの社会的背景を踏まえたものです。

まず、試験のCBT(Computer Based Testing)方式への移行が段階的に進められています。

従来の一斉実施型試験から、コンピュータを使用した試験へと変わることで、受検者は希望する日時や場所で試験を受けられるようになります。

2025年には、このCBT方式がさらに拡大される予定で、特に第一次検定(学科試験)において全国的な導入が進むと考えられています。

これにより、受検機会の拡大と柔軟な試験スケジュールの設定が可能になります。

また、資格取得後の継続教育制度も強化される方向にあります。

資格取得がゴールではなく、技術の進化や法改正に対応するための継続的な学習が求められるようになると予想されます。

さらに、実務経験証明のデジタル化も検討されており、これまで煩雑だった実務経験の証明手続きが簡素化される可能性もあります。

これらの改正は、受検者の負担軽減と、より実務に即した技術者の育成を目指すものといえるでしょう。

受検資格の変更内容

2025年に向けて、1級土木施工管理技士の受検資格についても一部変更が予定されています。

これは、建設業界の人材不足や若手技術者の早期育成を目的とした改正です。

まず、実務経験に関する要件が一部緩和される方向にあります。

特に、指導監督的実務経験の期間について、より柔軟な解釈がなされる可能性があります。

従来は明確に「現場代理人」「主任技術者」などの役職での経験が求められてきましたが、実質的に同等の業務を行っていれば、役職名にとらわれず認められる方向に変わりつつあります。

これにより、若手技術者のキャリアパスが多様化し、早期の資格取得が促進されることが期待されます。

また、リモートワークなど新しい働き方が普及する中、デジタル技術を活用した工事管理の経験も実務経験として認められる範囲が拡大することが予想されます。

例えば、BIMやCIMを活用した施工管理業務なども、今後は積極的に評価される可能性があります。

さらに、一部の学科については、指定学科の範囲が見直される可能性もあります。

これは、建設業の多様化に伴い、情報技術やデジタル技術関連の学科卒業者も土木施工管理の分野で活躍できるよう配慮したものです。

試験内容や出題傾向の変化

2025年に向けて、1級土木施工管理技士試験の内容や出題傾向にも変化が見られると予想されます。

特に建設業のDX(デジタルトランスフォーメーション)や環境配慮型施工に関する知識が重視されるようになります。

第一次検定(学科試験)では、ICT(情報通信技術)を活用した施工管理や、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)に関する出題が増加すると考えられます。

これらの技術は、国土交通省が推進するi-Constructionの重要な要素であり、今後の建設業に不可欠なスキルとなります。

また、カーボンニュートラルや持続可能な開発目標(SDGs)に関連した環境配慮型の施工方法についても、出題されるケースが増えると予想されます。

具体的には、CO2排出削減のための施工手法や、リサイクル材の活用、省エネルギー化などの知識が問われるでしょう。

第二次検定(実地試験)においても、これらの新技術や環境配慮を取り入れた施工計画の立案能力が評価されるようになります。

従来の技術的知識に加えて、デジタル技術の活用や環境負荷低減のための具体的な提案力が求められるでしょう。

さらに、災害対応や防災・減災に関する知識も重視される傾向にあります。

近年の気候変動による自然災害の増加を背景に、災害に強い土木構造物の施工管理能力が求められています。

これらの変化に対応するためには、最新の技術動向や法改正、ガイドラインなどの情報を常に収集し、学習を続けることが重要です。

従来の教材だけでなく、国土交通省や関連団体が発行する最新の資料なども参考にしながら、幅広い知識を身につけることをお勧めします。

建築業の転職ならAIPPEAR JOB(アイピアジョブ)

AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)は、

建築業界に特化した転職支援サービスです。

無料オンライン相談や企業とのマッチングを通じて、建築業の転職活動を行えます。

従来の求人サイトとは異なり、スタッフのサポートのもと、スキルや経験、希望条件から精度の高いマッチングを行うため、効率的な転職活動が可能です。

アイピアジョブの6つの特長

- 築業界に特化した優良求人で、

労働環境の整ったホワイト企業に出会える - 安心の1on1サポートで最適な企業との

出会いを実現 - 無料オンライン相談で

転職の希望や悩みを丁寧にヒアリング - 求職者の「働く価値観」にマッチした職場をご紹介

- 求人検索や企業との面接の日程調整など、

転職活動に必要な手続きを代行 - エージェントとの連絡は全てLINEで完結

まとめ

本記事では、2025年に向けた1級土木施工管理技士の受検資格、合格率、難易度について詳しく解説しました。

1級土木施工管理技士は、土木工事の現場管理において重要な国家資格であり、キャリアアップに大きく貢献します。

受検資格は学歴と実務経験によって異なりますが、大卒で3年、高卒で10年の実務経験が基本となります。

また、2級土木施工管理技士からのステップアップも有効なルートです。

試験は第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)の2段階で実施され、合格率は全体で15〜20%程度と難関です。

効果的な対策としては、過去問分析や実務経験を活かした実践的な学習が重要です。

2025年に向けては、CBT方式の拡大や受検資格の一部緩和、出題傾向のデジタル化・環境重視への変化が予想されます。

これらの最新情報を踏まえ、計画的な学習を進めることで、1級土木施工管理技士の資格取得を実現し、建設業界でのさらなるキャリアアップにつなげていただければ幸いです。